2018年12月04日|代表・一般質問|

12月議会*一般質問 高すぎる水道料金の引き下げを

12 月4 日、12 月議会本会議で党市議団から大木学市議が一般質問をおこないました。

本市の水道事業は極めて安定的

大木 本市の水道事業は2015 年度57 億円、2016 年度62 億円、2017 年度が58 億円の黒字と毎年50 億円以上の純利益を出し、内部留保金も2017 年度は94 億円にものぼる。老朽管の交換や配水支管の整備はほぼ計画通りに進み、水道管の耐震化も中期経営計画の目標を大幅に上回っている。水道事業経営が財政的に安定しているとの認識はあるか。

水道局長 計画の目標数値はおおむね良好だが、節水意識の浸透で使用量が伸び悩むなか、今後も老朽施設の更新や耐震化に多額の費用が見込まれる以上、安定的な財源の確保が必要。

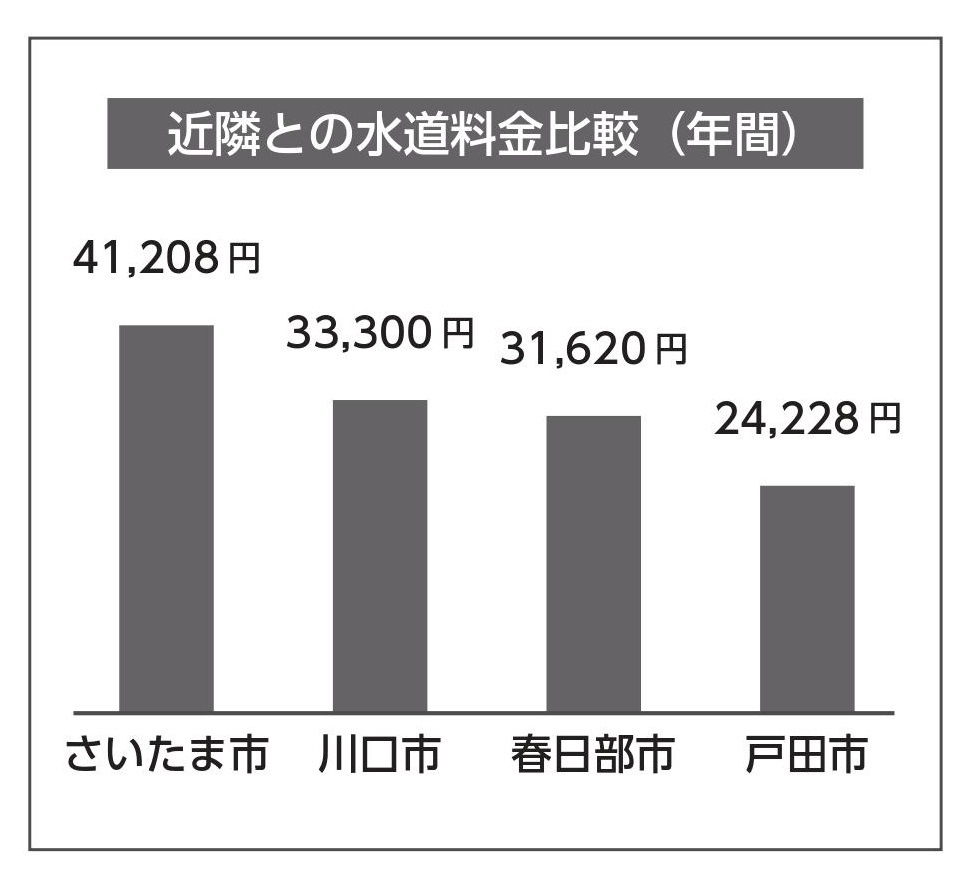

大木 本市の平均水道料金は近隣の市と比べ高い。市民生活が苦しくなるなかで高すぎる。

水道局長 たしかに他市よりも高いが、さまざまな条件で水道料金は異なる。管路の耐震化が高いことからしても、水道料金は適正だと認識する。

大木 内閣府の消費者委員会は「利用者が選べない公共料金においては、料金水準が適正か否かを消費者の視点から検証する必要がある」としている。水道料金の引き下げを求める署名が1 万7950 筆も集まるなか、黒字分は料金引き下げで市民に還元すべき。

公共交通の拡充は市の責任で

大木 郊外の公共交通の不便地区を中心に高齢者等から公共交通の拡充を求める声が高まっている。市は昨年11 月に「コミュニティバス等導入ガイドライン」を改定し、本格運行に移行するための実証運行で3 年以内に収支率40%を求めている。本来コミュニティバスや乗合タクシーは、採算が取れない路線を確保するためのもの。ガイドラインを見直すべき。

都市局長 ガイドラインは、学識経験者を含む地域公共交通会議で検討し、改定したものであり、収支率等の基準は適切だと考える。

大木 ガイドラインは運行計画素案や運行ルート設定まで地元住民に求めており、新規路線の創設は難しい。住民に責任を負わせるのでなく、市の責任で進めてほしい。岩槻区加倉・並木地域での乗合タクシーの実証運行が決定されたが、この夏からの開始という当初の計画が遅れている理由は。

都市局長 運行事業者は決まったが、納車が遅れたり警察から運行等の許可がまだ下りていない。

大木 地元の5 つの自治会は7 年も前から住民組織を立ち上げて市と交渉してきた。少しでも早く開始できるように促してほしい。

特別支援学校の教室不足はもう限界

大木 本市を学区に含む県立知的障害特別支援学校は4 校あるが、この4 校の合計児童生徒人数は2007 年の666 人から2018 年には1261 人と、約1.9 倍に増加している。教室不足は限界で、全員に給食が提供できなくなったり、職員室も3 分割してしのいでいる。県の教育委員会も、旧岩槻特別支援学校の跡地活用は有効対策だと認めているのだから、計画的に特別支援学校を増やすよう県と協議すべきだ。

副教育長 それぞれの学校長からは、限られた広さの教室の利用法を工夫していると聞く。支援学校の設置については県教育委員会に働きかけていく。

大木 やむなく限られた広さで利用していることを理解してほしい。人口100 万人以上の政令市で知的障害特別支援学校がないのは本市だけ。「教育日本一」を目指すのであれば、早急に設立すべき。

大木市議は、このほかに岩槻区の水害・治水対策について取り上げました。古隅田川の改修整備が遅れていることを指摘し、市が県に対してしっかりした改修計画を立てることを強く求めるよう迫ったのに対し、市も「強く求めたい」と答えました。

さいたま市議会 録画中継再生

http://www.saitama-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=1498