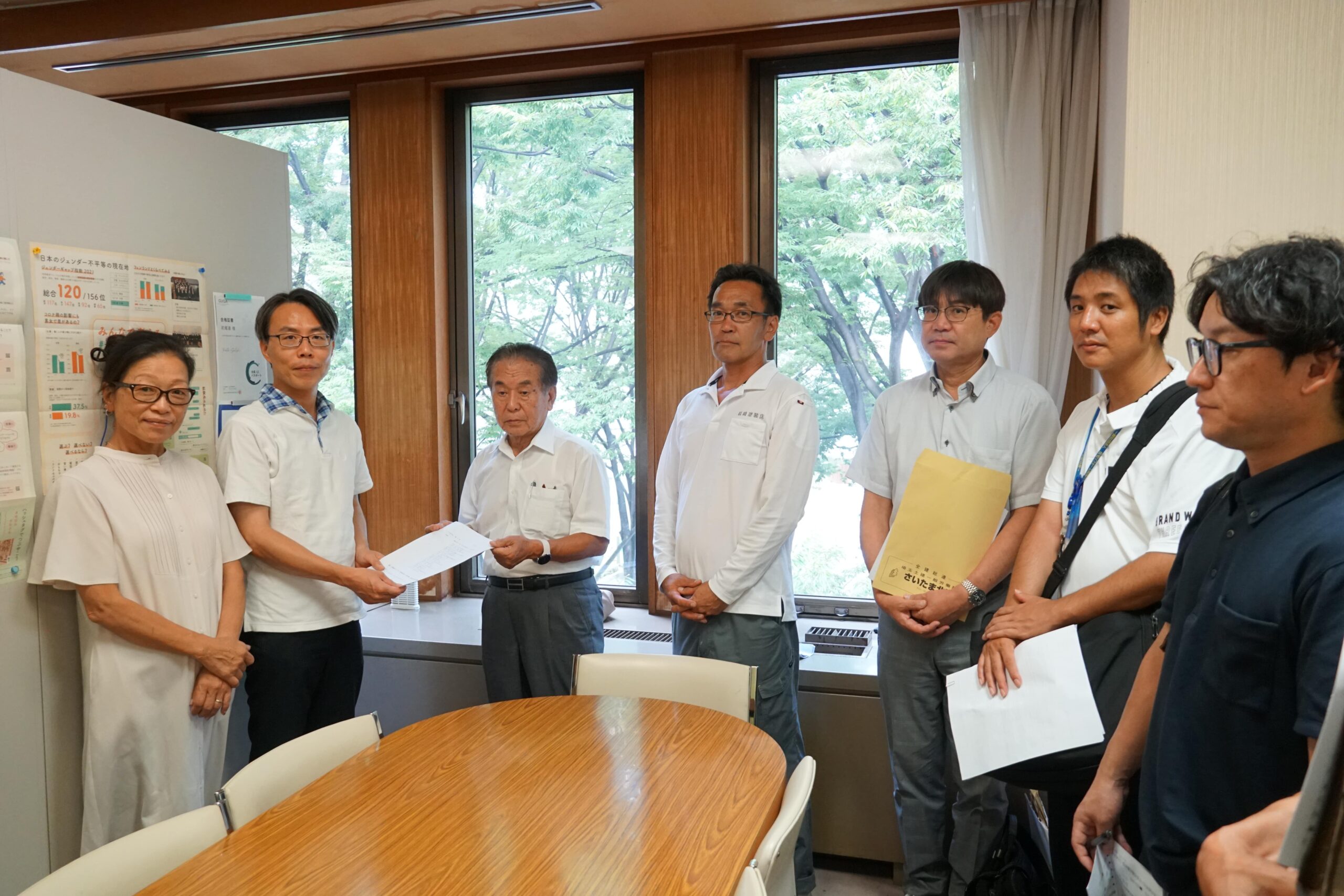

さいたま市では、義務教育学校建設(南区)をはじめ、大規模マンション「シントシティ」(大宮区)による小学校の過大規模化、大和田地区にできる新設校(見沼区)などの課題が目白押しです。この問題を議会でとりあげてきた市議が語りました。

とば 武蔵浦和の義務教育学校の現状はどうですか?

金子 開校準備室が10月に立ち上がり、2028年度開校をめざしています。学校規模は当初3700人の計画が3082人に縮小されたものの、大規模です。この学校は3つの校舎に分かれ、1~4年生と5~9年生を別々に教育する計画です。しかし2月の入札は不調に終わりました。当初133億円だった予算が220億円まで膨らみましたが、それでも請け負う業者がいません。このままだと資材の質や工期に影響が出て、安全性に問題が生じる恐れがあるため、地元のみなさんとともに計画中止を求めて声を上げています。

とば 背景には、マンション建設を許可しながら学校を増やさず、小学校がパンク状態になった問題がありますね。「シントシティ」の状況はどうですか?

池田 「シントシティ」は1411戸の巨大マンションで、学区は大宮南小学校ですが、子どもたちの受け入れが困難になっています。このままでは2030年に生徒数1703人、54クラスという状況になります。そこで上木崎小学校(浦和区)への通学も選択できる計画が決まりました。しかし上木崎小学校も2030年には1271人、42クラスに膨れ上がります。対策として校庭にプレハブ校舎を建て、子どもたちの遊び場である築山を解体するという説明があり、保護者は驚いています。さらに隣接するJR住宅の改築情報もあり、その場合はプールを壊して2つ目のプレハブ校舎を建てる計画です。さいたま市が子どもの増加を見越した計画を持っていなかった責任は大きいと思います。

金子 「シントシティ」建設中から、私たち市議団は子育て施設が足りなくなると本会議で質問していましたが、教育委員会は「大丈夫」と言い張っていました。

池田 浦和駅西口再開発でも「高砂小学校の児童がどれくらい増えるのか」と質問しましたが、「局が違うので答えられない」とのこと。都市局と教育委員会の連携が見えません。

とば 一方、大宮小学校の件では開発をすすめる側として連携しているようですね。

金子 大宮小学校の問題は、大宮駅のグランドセントラルステーション化構想の中で、駅周辺に車を入れないための隔地駐車場を大宮区役所跡地と大宮小学校を一体開発してつくろうとしていることです。「駅前賑わい拠点」として整備する計画が進んでいます。

とば 150年の歴史があり、地域の祭りやコミュニティの中心でもある大宮小学校。現在の土地と緑を残して、との声が多く上がっていますが、市は聞く耳を持ちませんね。

池田 駐車場と小学校をセットにするイメージがまったくわかないという声を多く聞きます。子どもたちの教育環境より開発が優先されているようです。

教室がなくなる?

金子 文科省は「学校の地域に対する役割」を強調し、学校本来の役割を変質させようとしている面があります。武蔵浦和学園では「地域交流エリア」として音楽スタジオやキッチン、図工アトリエなどを設け、「地域の大人にとっても魅力的な学習空間」として地域住民も使えるようにするそうです。

とば 2026年4月開校予定の大和田小学校でも「どこでも教室」という概念が導入されています。この学校は、文科省の「未来の学校」構想による設計変更で開校が1年遅れました。従来の「廊下と教室」という区分をなくし、パーテーションで自由に変形できる空間にするそうです。

金子 武蔵浦和義務教育学校も同様の設計で、最初は可動性のパネルだけでしたが、音漏れの問題で遮音性の高いパーテーションを追加し、コストが上がりました。

池田 これは1人1台タブレット教育とも連動していると思います。授業中はそれぞれ黙々とタブレットに向かっている状態で、コミュニケーション能力が育つか不安です。

金子 「個別最適化」の名のもとに、自分のいたいところでタブレットを開いて勉強する環境を推進しています。しかし、それが本当に子どもの育ちにとってよいのでしょうか。

池田 タブレット学習では、音楽の授業でも音が出ず、図工でも実際に絵を描くことの価値を疑い、「絵を描くことの当たり前を疑いましょう」と言って、写真を撮るだけの授業もあるそうです。

とば 触れる、聞く、大きな声を出すといった、子ども時代に必要な実体験が奪われていますね。タブレットが教えてくれるなら、先生も要らないという発想につながりかねません。

金子 「タブレットの中に築山があって、メタバースの私が築山を登る」みたいな世界ですね。

池田 「昔は築山があったんだよ」と言われる時代が来るかもしれません。リアルな体験が失われていくことが心配です。

とば このような学校が子どもたちにとって行きたいと思える場所になるか疑問です。さいたま市は子どもを無視した計画を率先して進めています。私たちは子どもの立場に立って、子どもを守り育てる教育を、と求めていかなければなりません。教育委員会には子どもの視点を忘れずに行政を進めてほしいと、議会でも求めていきましょう。