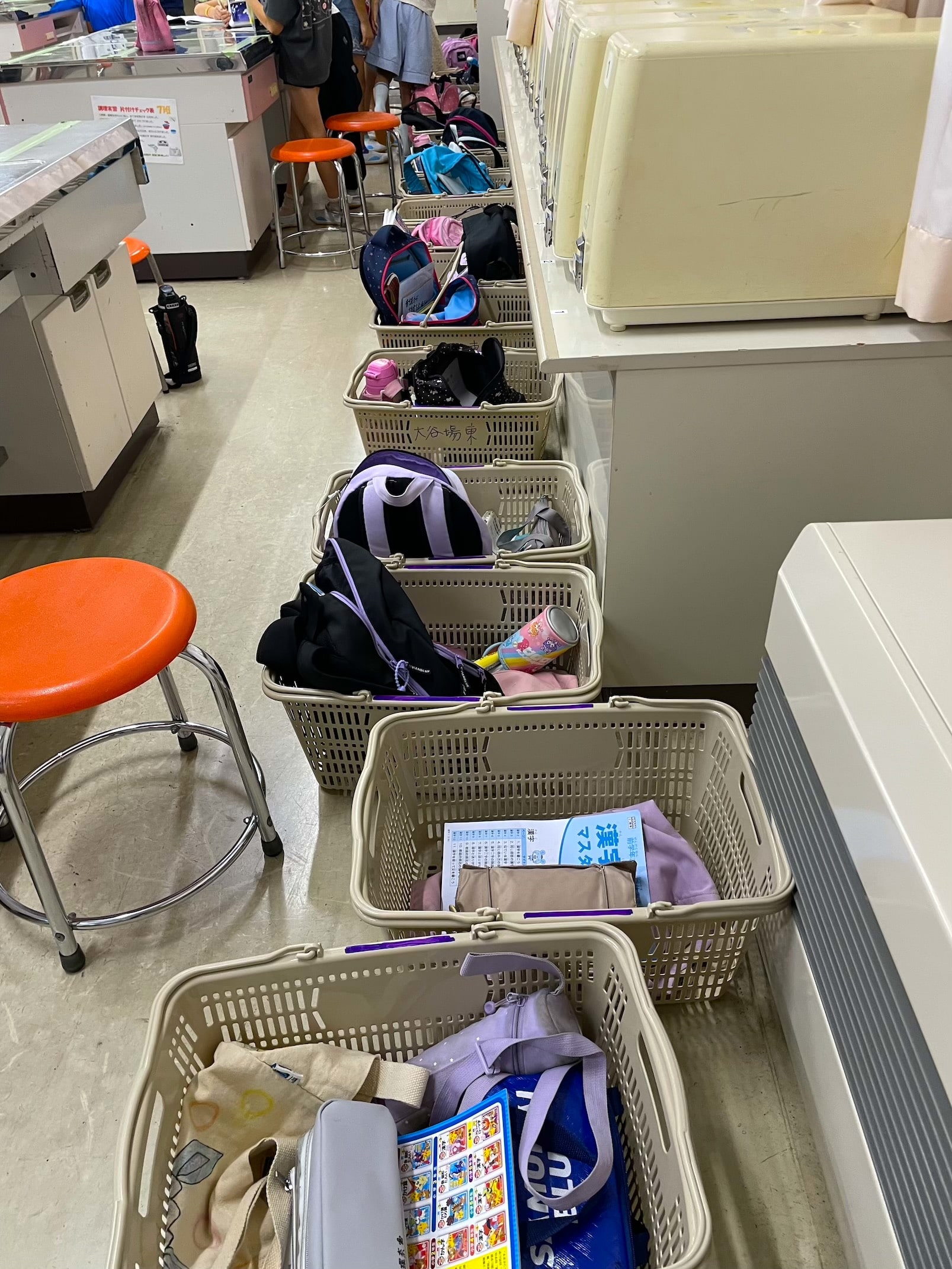

視察した市内の放課後児童クラブ

小学生の放課後の過ごし方は多種多様です。なかでも、保護者の就労などにより、下校しても家におとながいない子どもたちのために、安全で豊かな放課後を保障するための学童保育のニーズは高まっています。

これらは平成初期まで自治体や地域団体が運営し、名称も「学童保育」や「学童クラブ」などバラバラでしたが、1997年に児童福祉法が改正され、「放課後児童健全育成事業」として制度が整い、「放課後児童クラブ」という名称が、法律上の正式名称とされました。「学童」を「保育」をする場が「放課後」に「児童」が集まる「クラブ(共通の目的や趣味を持つ人々が集まる団体)」に置き換えられてきたわけです。さらに現在、本市がモデル事業を展開している「放課後子ども居場所事業」は子どもに居場所を提供する事業であり、学童を保育する場ではありません。

放課後子ども居場所事業の問題点は

党市議団はこれまでも「放課後子ども居場所事業」の実施そのものの問題点を指摘してきました。学童保育は「ただいま」と帰る場所であり、ここで過ごす時間は、遊びや生活を通して「豊かな体験や学び」「仲間や、信頼できる大人との人間関係づくり」を継続的に積み上げ、子どもの成長を促す時間です。放課後子ども居場所事業のように、日によって来る子どもが違い、来ても来なくてもよく、安全な居場所を提供すればいいというだけでは、豊かな人間関係はつくれません。

本市の放課後児童クラブの待機児童が多い問題は、放課後児童クラブと学童保育の充実で乗り越えるべきです。「放課後子ども居場所事業」への置き換えは、子どもの育ちにまったく配慮しない、問題のすり替えでしかありません。「放課後子ども居場所事業」が広がることで、結果的に、公設放課後児童クラブを廃止し、民設の学童保育・学童クラブに存続の不安を与えています。また、学童保育が「放課後子ども居場所事業がつまらない」と言って登録をやめた子どもの受け皿になっているケースもあります。

党市議団は、子どもたちに豊かな放課後を保障するために、本市が国の委託金や助成金のすべてを活用して放課後児童クラブと学童保育の充実をはかることを強く求めていきます。

公設放課後児童クラブを視察

党市議団に「放課後児童クラブに入室を希望したが入れなかった」「利用している放課後児童クラブの施設が狭すぎる」などの声が複数寄せられています。そこで実態を把握するために、6月4、5、6日の3日間、本太(浦和区)、大門(緑区)、大谷口(南区)の3クラブ室を池田めぐみ、松村としお、とばめぐみ、金子あきよの各市議が分担して視察しました。

それぞれのクラブ室では、子どもたちが机に向かって宿題をしたり、好きな本を読んだり、絵をかいたり、ゲームに興じていました。また校庭での自由遊び、室内でのドッジボールなど、弾けるように体を動かす子どもたちの姿があり、ここでの活動が楽しいものであることがうかがわれました。クラブ室では子どもたちは大好きなおやつを食べます。その様子は笑顔いっぱいでとてもうれしそう。当番活動、準備や後片づけなど多くのことを学ぶ機会でもあります。おやつは子どもたちにとって大切な「活動」であることがわかりました。

一方で、課題も見受けられました。どのクラブでも、入室の希望が定員を大幅に上回っているため、優先度の高い1年生の人数が圧倒的に多くなります。そのため、上の学年の子どもが下の学年の子どもと活動する機会が少なく、支援員が面倒を見ないといけない場面がほとんどです。これでは活動の内容を支援することに力を注ぐのがむずかしくなります。89人が入室している大門クラブでは、支援員が名簿を手にしながら子どもの点呼に追われている実態がありました。

視察した金子市議は、「保護者・市民から強く望まれている放課後児童クラブの拡充が必要。対策を求めたい」と話しました。

放課後子ども居場所事業で民設学童の運営が不安定に

5月25日、プラザウエストで、さいたま市学童保育連絡協議会の定期総会が開かれ、久保みき、とばめぐみ、池田めぐみの各市議が参加しました。冒頭、西栄一郎会長から、市連協が提出した「常勤職員2名以上配置した際の適用条件見直しを求める請願書」が2月議会で国に対する意見書として採択されたことについて感謝のあいさつがありました。

一方で、さいたま市の学童保育は、公設62カ所、民設263カ所(2025年4月現在)で、民設に依存してきた経緯がありますが、昨年度から「放課後子ども居場所事業」が始まったことで、民設学童への影響を心配する声が多く寄せられました。総会では、放課後子ども居場所事業がはじまった岸町小学校の民設学童クラブ「太陽の家」の指導員と保護者からそれぞれ発言があり、「専門性のある指導員がいるからこそ、貴重な体験ができる」「5、6年生がリーダーとして活躍し、異年齢のかかわりがあることで、子ども同士の育ちあいの場所になっている」など、居場所事業ではなく、あえて民設を選んでいる理由などが語られました。

また、鈴谷小学校区の民設放課後児童クラブ「シリウス」の保護者からは、居場所事業の影響で、児童数と委託金が減少した現状が報告されました。

総会では、各区の市議が区ごとに学童の保護者や指導員と話す機会が設けられ、池田市議は「子どもたちが安心して過ごせる第二の居場所として、放課後のあり方について現場の声を聞き、市議会に届けたい」と話しました。