吉田一郎市議へ断固抗議する

吉田一郎市議(北区選出・無所属)が発行した「市政レポート2020 年1 月特別号」において、党市議団のとばめぐみ市議にかかわって事実に反する記事を掲載したことについて、断固抗議します。

吉田市議は、2018 年2 月議会の文教委員会で質問に答えた市立図書館の館長に対して「首をつって死ね」と発言し辞職勧告を受けたり、同年9 月議会では車いすを使用する傳田ひろみ市議(北区選出・民主改革さいたま市議団)に対して「ブルジョア障害者」などと発言し、議長から厳重注意を受けるなど、品位に欠ける発言をくりかえしてきました。

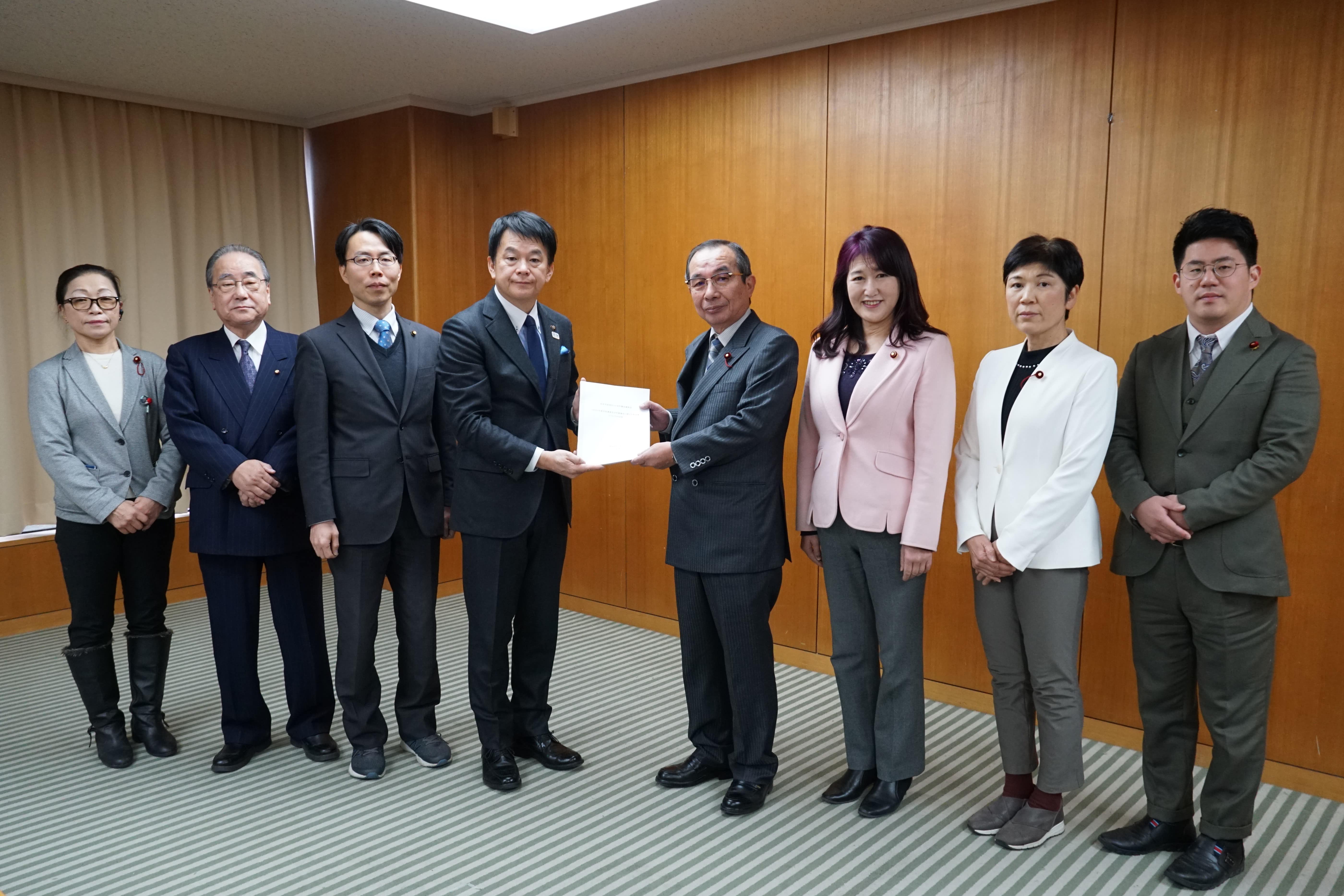

今回の事実に反する記事は、党市議団やとば市議に対する有権者からの信頼を深く傷つけるもので、許されません。1 月29 日に当人に対して抗議し、抗議文(以下)を渡しました。

「吉田一郎市政レポート 2020 年1 月特別号」への抗議

日本共産党さいたま市議会議員団 団長 神田義行

吉田一郎市議が発行した「市政レポート 2020 年1 月特別号」において「2 日間の攻防戦で自民や共産が分裂」と中見出しをたて、党市議団のとばめぐみ市議が議案採決に欠席したことをもって「造反議員」と事実に反する記事を書いたことに抗議します。

2019 年12 月議会最終日(12 月20 日)の採決当日、とば市議は交通事故及びその後の処理に時間がかかったことにより、議案採決の時間に間に合いませんでした。吉田市議が「市政レポート」でとば市議の欠席をもって「共産が分裂」「造反議員」と書いたことは一方的な決めつけで事実に反します。

よって党市議団は虚偽の記事を書いて配布した吉田市議に厳重に抗議するとともに、次号「市政レポート」での謝罪と訂正を求めます。