緑区 教育センター跡地いよいよ解体へ

緑区三室の県立総合教育センター跡地の活用について、住民運動の中で防災公園として整備する計画が進められています。今年度、土地を所有する埼玉県が建物解体の予算を可決し、10 月に解体業者と契約が結ばれるなど準備が進められてきました。

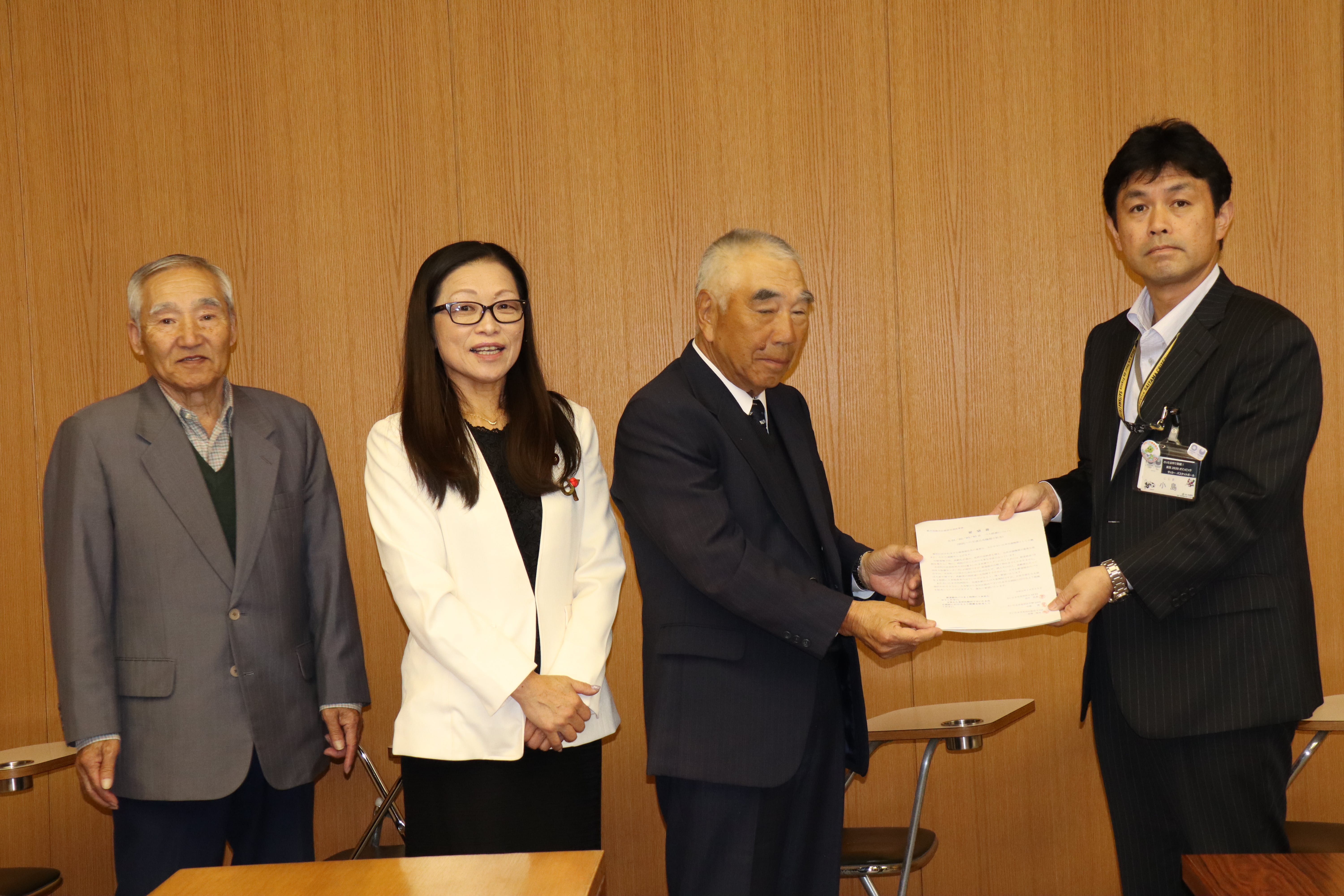

「教育センター跡地利用を考える会」が11 月20 日に埼玉県の担当課と懇談をおこない、松村としお市議が同席しました。懇談のなかで、解体のスケジュールが示されました。年明けにアスベストの撤去工事を開始し、建物解体を3 月から6 月にかけておこないます。今回の解体工事は全体の一部で、残りについては別業者が解体し、2021 年3 月頃に建物全体の解体が終わる見通しも明かされました。住民への説明や周知をもっと広い範囲でおこなってほしいとの要望も参加者から出されました。

県による解体がすべて終わったあとにさいたま市が土地を県から買い取り、防災公園整備をすることになります。8 年にわたる粘り強い住民運動の大きな成果です。