2018年07月17日|懇談|要請・要望|全区|北区|中央区|浦和区|南区|

道徳教科書採択 現場や市民の声を大切にして

7 月17 日、市教育委員会に対して、2 つの市民団体が「中学校道徳教科書採択に関する申し入れ」をおこない、党市議団からは山崎あきら、とりうみ敏行、神田よしゆき、もりや千津子の各市議が参加しました。

申し入れでは、中学校道徳教科書の採択にあたり、市教育委員会に

①中学校の先生からの要望を充分に尊重して採択すること

②採択理由が多くの市民に分かるように討議を進めること、

が5400 筆を超える署名を添えて要望されました。

また、市民団体から、「日本教科書」「廣済堂あかつき」「教育出版」は、特定の価値観を押し付けたり、生徒に自己評価をさせて内心に踏み込むなどの問題が指摘されているので、採択しないよう要望がありました。20 名を超える参加者で申し入れをおこないましたが、市教育員会は教育長を交えての懇談には応じず、会場も用意されていませんでした。

参加者からは「市教育委員会は現場の意見を取り入れ、真剣な議論を重ねてほしい」など、たくさんの要望があげられました。

2018年07月15日|学習会・講演会|集会・市民活動|全区|大宮区|見沼区|中央区|

アスベスト被害健康調査を実施

さいたま市は、昨年に続き今年も8 月22日からアベスト被害の健康調査を実施します。中央区上落合地域の旧日本エタニットパイプ大宮工場周辺住民にアスベスト被害が出たことから、さいたま市は環境省から委託を受け健康調査をおこなうことになりました。

昨年は、上落合地域周辺住民を中心に98名が健康調査を受けています。見沼区宮ケ谷塔地域の旧宮原企業がエタニットパイプの関連企業としてアベストを取り扱っており、そこで働いていた従業員が中皮腫で死亡していることから、周辺住民に被害が及んでいる可能性があります。

さいたま市保健所疾病予防対策課が健康調査のお知らせビラを配布しています(くわしくは同課 840-2219 まで)。

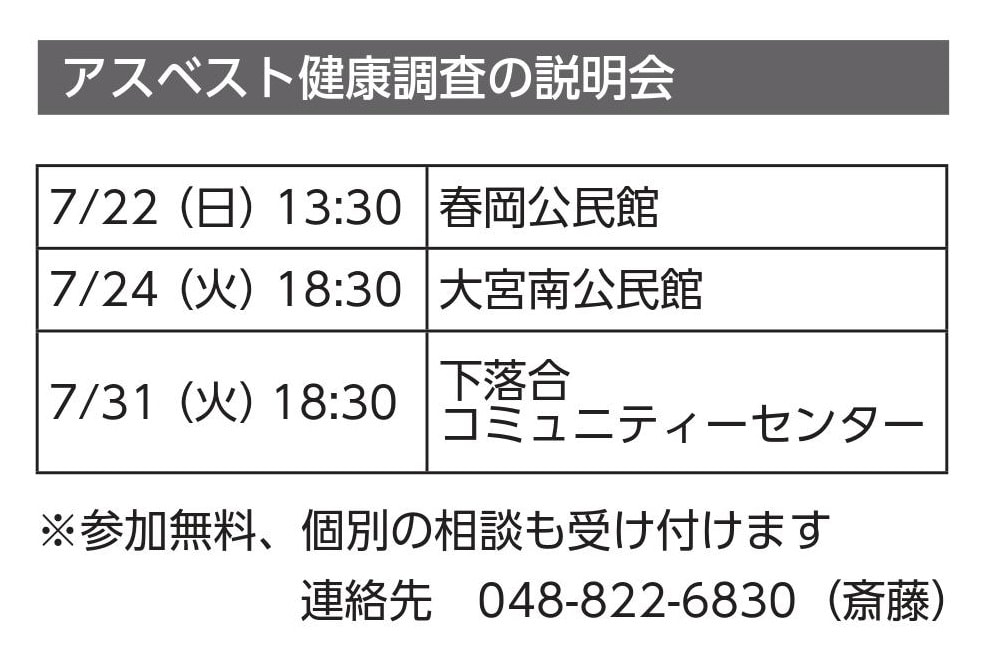

また、中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会」と「エタニットによるアスベスト被害を考える会」が共催で、「アスベスト健康調査の説明会」を開催します(下記参照)。

市民の命と健康を守るために、党市議団も健康調査の実施と市民団体の説明会をお知らせしています。

6 月議会報告会 市政への疑問などを活発に意見交流

7 月13 日、浦和コミュニティーセンターで6 月議会報告会が開催されました。はじめに、一般質問に立った久保みき、戸島よし子両市議から報告がありました。

久保市議は、市の犯罪被害者支援について、「被害者の立場で支援をおこなうには、条例の制定が必要」と、被害者の実態を交え報告しました。また、障害者グループホームの運営・整備に関する市単独補助を求めた質問では、ほかの政令市に比べ補助がなく、民間法人は物件や職員の確保に困難を抱えており、運営も赤字だという本市の状況を報告しました。特別天然記念物の「田島ヶ原サクラソウ自生地」については、サクラソウの数が減少しており、保護のための予算増と桜草公園のあり方を改善するように求めたことを報告しました。

戸島よし子市議は、昨年の小学校道徳教科書が、選定委員会や学校の推薦ではない教科書に採択されたこと受け、中学校の道徳教科書採択では、学校現場の意見を尊重するよう市教育委員会に強く求めたと報告。また、小学校の過大規模校(学級数31以上、市内に9 校)の解消のため、予定されている見沼区の学校建設を急ぐよう求めました。市は基本計画や整備手法の検討が必要だとして、7 年後に開設予定と答弁しました。戸島市議は、「子育て中の親から『待てない』『1 日も早く』という切実な声があがっている。教育行政の役割は、教育内容への介入ではなく教育環境整備だ」と述べました。

次に、もりや千津子市議から、市長の専決処分で「九条俳句訴訟」の最高裁上告を決めたことについて特別報告がありました。もりや市議は、文教委員会では「付帯決議などのかたちで委員会の意見をまとめようとしたが、一部会派の反対でできなかった」と述べ、引き続き党市議団として解決に力をつくすと表明しました。

最後の会場からの発言では、「水道料金の引き下げは本当にできるのか」といった質問や、「市議団が条例創設を求めた『さいたま市小中学校給食費の助成に関する条例』はぜひ実現してほしかった。他会派とも協力を」など、党市議団に対する要望などが出されました。